Die andere Seite der KI-Nutzung

Gestern konnte ich die Ergebnisse des Versuchs der Einführung von KI im NwT-Unterricht bewerten: mit erstaunlichen Ergebnissen.

Arbeitsauftrag für die KI-unterstützte Optimierung der selbst konstruierten Brücke:

- Konstruktionszeichnung technisch korrekt vor der KI-Optimierung und nach der KI-Optimierung im Maßstab 1:4 in der Kabinettsansicht erstellen.

- In die Konstruktionszeichnung kommen noch Eure Teamnamen, so dass ich die Konstruktionszeichnungen zuordnen kann.

- Die Konstruktionszeichnung wird von Euch noch richtig bemaßt.

- Danach erfolgt das Hochladen zur Benotung der Zeichnung in die unten stehende Aufgabe.

| Auftrags-Nr. (aus der oberen Note) | richtige Ausführungen | Prozentsatz richtiger Ausführungen |

| 1 (vorher/ nachher) |

2 | 13 |

| 1 (Maßstab) | 1 | 6 |

| 1 (Ansicht) | 4 | 26 |

| 3 (Bemaßung) | 1 | 6 |

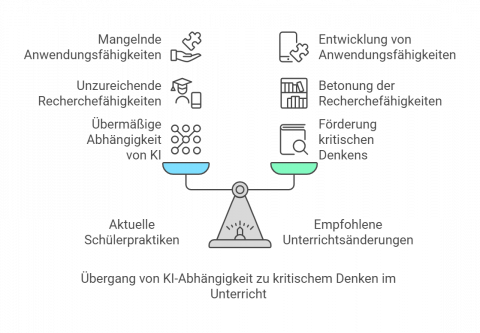

Die obere Note zeigt den Arbeitsauftrag. Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst vor KI-Optimierung zeichnen und dann nochmals danach mit den KI-Optimierungen.

In der links angeführten Tabelle wird der Prozentsatz richtig abgegebener Lösungsteile dargestellt.

Es wäre ein Einfaches gewesen, die KI zu fragen oder nur zu recherchieren, was eigentlich maßsstabsgetreues oder maßstabsgerechtes Zeichnen oder was die Kabinettsansicht bedeutet. Es gibt diverse Bemaßungsberechner im Internet. Und trotzdem konnte ich keine abgegebenen technischen Zeichnung mit sehr gut bewerten.

Das bringt mich natürlich zum Thema dieses Posts.

Woran liegt nun diese Problematik. Sicher nicht an der Dummheit der Schülerinnen und Schüler und auch sicher nicht an der mangelnden Anweisung durch die Lehrkraft. Die Schwierigkeit des Themas sicherlich auch nicht.

Ich konnte mir den Zusammenhang nur wie folgt erklären:

Der Einsatz von KI ist für die Schülerinnen und Schüler spannend. Die Kapitel der Lehrplaneinheit "Lernen über KI, Lernen mit KI" wurden nicht wirklich gut durch die Schülerinnen und Schüler durchgearbeitet. Es wurde sich immer wieder auf die KI verlassen ohne dass man die Ergebnisse der KI hinterfragte oder gar selbstständiges Wissen und eigene Skills anzuwenden.

Und hier liegt das Dilemma, wenn man Schülerinnen und Schüler allein mit KI lässt.

Ich habe zwar in dieser Einheit umfassend den Punkt "Lernen über KI behandelt", selbst der Punkt "Lernen mit KI" wurde eindeutig von mir kommuniziert und mit Beispielen erläutert.

Trotzdem fehlten den Schülerinnen und Schülern Lösestrategien (das richtige recherchieren, richtig lesen, hinterfragen, Wissen anwenden).

Was vor KI-Einsatz im Unterricht unbedingt gestärkt werden muss.

Ich denke, die oberen Ausführungen werden kein Einzelfall sein. Daher muss man sich fragen, wie das ganze verbessert werden kann.

Nochmal ein kleines Resumée:

Wie ich oben bereits schon angeführt habe, hatte ich in dieser Lerneinheit KI-Einsatz bewusst vorbereitet, bewusst sensibilisiert und bewusst in das Arbeitsergebnis mit einfließen lassen. Die Schülerinnen und Schüler durften also KI für ihr Arbeitsergebnis und letztendlich für ihre Benotung nutzen.

Trotzdem scheiterten sehr viele am Leseverständnis der Aufgabe, der eigenständigen richtigen Recherche, dem Ziehen von Schlüssen und der richtigen Anwendung des Gelernten.

Folge für eine veränderte Prüfungs- und Lernkultur nicht nur in deutschen Klassenzimmern

Dies lässt den Schluss zu, dass die bloße Umstellung von Unterricht nach den 5 Dimensionen KI und Unterricht von Joscha Falck keinesfalls ausreichen. Es muss parallel eine Veränderung der Prüfungen und der Leistungsmessung hin zu einer nachhaltigen Prüfungskultur mit Einbezug von Prüfungsleistungen im Umgang mit KI und ohne die Hilfe von KI vollzogen werden. Dazu geben Joscha Falck (KI-Fortbildner für die Schule, Lehrer) und Hendrick Haverkamp (Co-Entwickler des KI-Feedbacktools Fiete.ai) tolle Ansätze und Ideen nach dem 5-Dimensionen-Prinzip, welches wir schon von der Umgestaltung von Unterricht für KI her kennen.

Diese neuen Dimensionen müssen sehr früh in den unteren Klassen eingeführt werden, so dass sie sich im weiteren Verlauf der einzelnen Schulkarrieren etablieren und letztendlich am Ende der Schullaufbahn einen (KI-)mündigen Bürger entlassen.

#KI_im_Untericht #KI #5_Dimensionen #KI-Etablierung #Neue_Lernkultur #Neue_Prüfungskultur #Neue_Herausforderungen #neue_Technologien_im_Unterricht

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Kommentare 2

Um die in dem Artikel beschriebenen Prüfungsformate und die Dimensionen des Lernens mit KI bewältigen zu können, müssen wir Kompetenzen grundlegend neu denken und in den Unterricht aller Fächer integrieren. Hier einige Überlegungen dazu:

Teilkompetenzen für eine neue Lernkultur

1. Lesestrategien als durchgängiges Prinzip:

• Ziel: Lesestrategien dürfen nicht isoliert in einer Einheit vermittelt werden, sondern müssen in jedem Fach und Kontext Anwendung finden.

• Beispiele:

• Texte im Deutschunterricht strukturieren.

• Wichtige Informationen in einem Sachtext im Gewi-Unterricht markieren.

• Anleitungen in Mathematikaufgaben verstehen und umsetzen.

• Informationen aus Erklärvideos, Podcasts oder Internetrecherchen filtern und zusammenfassen.

2. Medienübergreifende Informationsverarbeitung:

• Ziel: Lernende sollen Lesestrategien auf unterschiedliche Medien anwenden können.

• Beispiele:

• Informationen aus einem YouTube-Erklärvideo herausarbeiten.

• Ergebnisse aus einer Google-Suche hinterfragen und bewerten.

• Inhalte aus einem Podcast auf Relevanz prüfen und zusammenfassen.

3. Zusammenfassen und Priorisieren:

• Ziel: Wichtige von unwichtigen Informationen unterscheiden und die Kernpunkte eines Themas präzise darstellen.

• Beispiele:

• Schlüsselbegriffe in einem Sachtext hervorheben.

• Hauptaussagen eines Videos oder einer Diskussion schriftlich festhalten.

• Lerninhalte strukturieren, um Wissen nachhaltig zu sichern.

4. Kritisches Denken und Hinterfragen:

• Ziel: Ergebnisse von KI, Suchmaschinen oder digitalen Tools kritisch prüfen und mit eigenem Wissen abgleichen.

• Beispiele:

• Ergebnisse einer Google-Suche validieren: Ist die Quelle vertrauenswürdig?

• KI-generierte Texte daraufhin überprüfen, ob sie die gestellte Frage tatsächlich beantworten.

• Erklärungen aus einem Lernvideo mit eigenem Vorwissen vergleichen.

5. Metakognitive Fähigkeiten:

• Ziel: Den eigenen Lernprozess reflektieren und bewerten.

• Beispiele:

• „Welche Strategie hat mir geholfen, diesen Text zu verstehen?“

• „Warum hat meine Google-Suche nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert?“

• „Wie kann ich meine Vorgehensweise verbessern?“

6. Kommunikative Kompetenz:

• Ziel: Informationen klar und verständlich in eigenen Worten wiedergeben.

• Beispiele:

• Eine Textquelle mündlich oder schriftlich zusammenfassen.

• Gelerntes in einer Gruppenarbeit präsentieren.

• Diskussionen führen und Argumente begründet darstellen.

7. Interdisziplinäre Kompetenzentwicklung:

• Ziel: Kompetenzen wie Lesestrategien, Zusammenfassen und kritisches Denken fächerübergreifend anwenden.

• Beispiele:

• Textaufgaben in Mathematik lesen und analysieren.

• Relevante Informationen aus einem historischen Text extrahieren.

• Naturwissenschaftliche Erklärungen aus Fachliteratur oder Videos verstehen.

Neues Denken über Kompetenzen

• Ganzheitlicher Ansatz: Kompetenzen wie Lesestrategien, Zusammenfassen und kritisches Denken dürfen nicht mehr isoliert gelehrt werden. Sie müssen zur grundlegenden Fertigkeit für alle Fachbereiche und Medienformate werden.

• Lernen in Kontexten: Schüler müssen lernen, Kompetenzen in realitätsnahen, fächerübergreifenden Aufgaben anzuwenden, um Transferfähigkeit zu entwickeln.

• Integration in Prüfungsformate: Prüfungen sollten zunehmend den Umgang mit komplexen, realistischen Aufgabenformaten abbilden, bei denen Medienkompetenz und kritisches Denken gefragt sind.

Mit diesem Ansatz schaffen wir die Basis dafür, dass Schüler nicht nur in der Lage sind, die fünf Dimensionen des Lernens mit KI zu bewältigen, sondern auch für die Zukunft gut gerüstet sind.

Vielen lieben Dank liebe Kristin,

die Neudefinition der Kompetenzen finde ich sehr wichtig und unbedingt nötig. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit muss in einer neuen Prüfungs- und Lernkultur intensiviert werden.

Ich sehe weiter folgende wichtige Punkte:

Kurzum ist eine neue Lehr-Lernkultur zu etablieren eine systemische Mammutaufgabe, die jedoch mit engagierten Lehrkräften zu wuppen ist. Sie ist komplexer und kann nicht nur von einer Schule/Schulart vermittelt werden.